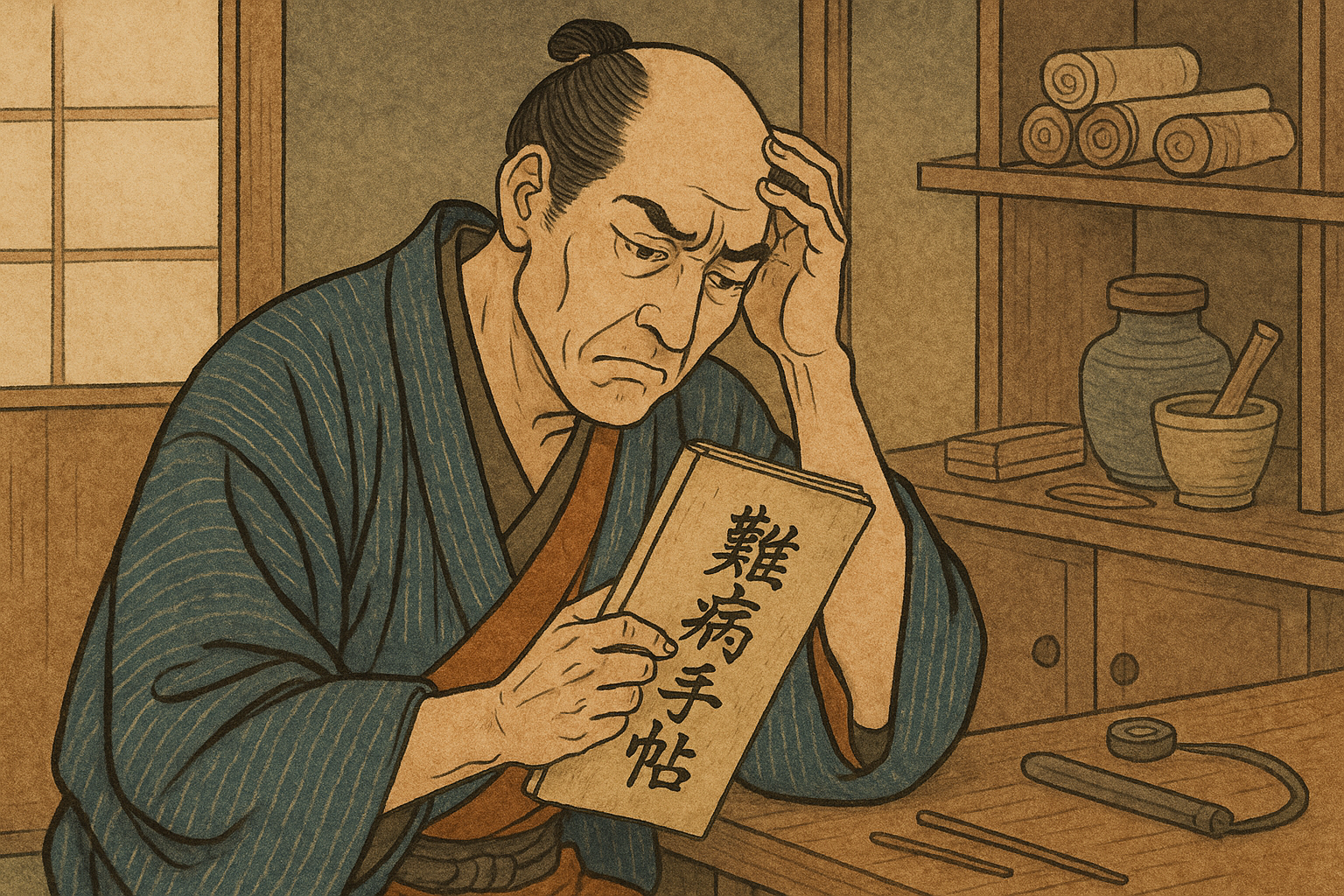

指定難病5『進行性核上性麻痺(PSP:Progressive Supranuclear Palsy)』とは?分かりやすく説明します。

進行性核上性麻痺の説明

ある日、何気なく歩いていて「また転んでしまった」「下を見ようと思っても目が動かない気がする」と感じたら、それは神経の病気のサインかもしれません。

進行性核上性麻痺(PSP)は、脳の「運動の指令」「体の姿勢維持」「目の動き」を担う部分が徐々に機能を失っていく神経変性疾患です。

典型的には中年以降に発症し、歩きにくさ、眼球運動の制限、姿勢制御の障害などがあらわれ、日常生活へ大きな影響が出ることが多い病気です。

根本的な治療法はいまだ確立されておらず、長期のケアが求められています。

進行性核上性麻痺を分かりやすく説明すると

この病気をイメージすると、体を動かすための「配線」や「司令塔」が少しずつショートしていくような感じです。

たとえば、歩こうとしても足が思うように出なかったり、ふらついてしまったり、下を見ようと思っても「視線」がスムーズに動かない――そんな“違和感”が出てきます。

特に、「目で下を向く」「歩き出して止まる」「バランスをとる」といった、普通なら意識しない動きが突然難しくなることが特徴です。

感覚(痛みや触る感触)は比較的保たれることが多く、「体は動かしたいのに、動かない」というジレンマが強くなります。

原因はハッキリとは分かっていませんが、「脳の中にたまった異常なたんぱく質」が神経細胞を傷つけると考えられています。

そして残念ながら、今のところ“完治できる薬”は確立されていません。

しかし、専門医と相談しながら「転ばないように工夫する」「目の動きをサポートする」「滑らかに歩けるように訓練する」といったケアを早めに始めることが、暮らしの質を守るカギとなります。

進行性核上性麻痺の症状

- 転びやすさ・歩行障害:発症後1年以内に繰り返し転倒が起きることが多いです。足が「すくむ」・歩き出せない・止まれない(加速歩行)などの症状もみられます。

- 眼球運動障害:特に「下を見る」という動きができなくなる、目が思う方向に動かないといった症状が特徴です。

- 構音(話しにくい)/嚥下(飲み込みにくい)障害:言葉が出にくくなったり、むせやすくなったりします。

- 認知機能の変化:考えがゆっくりになる・注意力低下・意欲低下など、軽い認知症様の症状が出ることがあります。

- 進行すると、立位・歩行が困難になり寝たきり状態になるケースもあります。

現在分かっている原因と研究の動き

原因は完全には解明されていません。

神経細胞に「タウたんぱく質」という異常なたんぱく質がたまることで、神経伝達がうまくいかなくなると考えられています。

遺伝性のケースは非常に稀で、多くは家族歴のない「孤発性」です。

研究では、タウたんぱくの蓄積機序や神経変性を抑える治療法(再生医療・タウ阻害薬など)が検討されており、今後の進展に期待が寄せられています。

進行性核上性麻痺の治療法

残念ながら、根本を治す治療法は確立されていません。 ただし、症状を緩和したり進行を遅らせたりするためのケアがあります。

- リハビリテーション:歩行訓練・バランス訓練などで転倒リスク軽減。

- 補助具・環境整備:歩行器、手すり、滑り止め床などを使い安全性を高める。

- 嚥下・構音リハビリ:むせやすさ・言語の出にくさに対応。

- 薬物療法:パーキンソン病薬(レボドパ等)が試されることもありますが、効果は限られています。

進行性核上性麻痺の患者数

国内での明確な患者数の公表は限定的ですが、人口10万人あたり10〜20人程度との推定もあります。

老年期に近づくほど発症頻度が高くなるとされており、希少ながら無関係ではない疾患です。

家族・介護職が意識したい支援のポイント

- 転倒予防:床の段差をなくす、手すりや滑り止めを設置、夜間の照明確保を行い、安全な生活環境づくりを。

- 移動補助:歩行器や車椅子、杖などの装具導入を検討し、使用できるタイミングで早めに準備を。

- 嚥下・栄養支援:むせやすさが出たら、食事姿勢を工夫・とろみ食・言語療法を検討。誤嚥性肺炎リスクを抑えましょう。

- 認知・心理サポート:考えがゆっくりになる・意欲が低下することがあるため、家族・介護者ともに心理的ケア・支援体制を持つことが重要です。

- 補助制度・支援サービスの活用:特定難病制度、難病相談支援センター、訪問リハビリ・居宅サービスなどを早めに情報収集しましょう。

まとめ|進行性核上性麻痺を理解して前向きに支えるために

- 転びやすさ・下向き眼球運動障害・姿勢反射障害が特徴です。

- 根本治療は未確立ですが、早期のリハビリ・環境整備・嚥下支援などで生活の質を保つことが可能です。

- 原因は不明で、異常なタウたんぱく質の蓄積が神経細胞の変性を引き起こすと考えられています。

- 発症年齢は中年以降が多く、人口10万人あたり10〜20人程度と推定される希少疾患です。

- 介護支援では転倒予防・安全な移動・栄養・心理的ケア・制度活用が鍵となります。

参考引用)公益財団法人、難病医学研究財団『難病情報センター』ホームページより。

それでは、今回はこの辺で失礼いたします。

次の記事はこちらです。👇

https://hajimetenokaigo.com/care-parkinson/

コメント