第二種衛生管理者の試験は、ある程度出題パターンが決まっており、過去問を解いていると、よく出てくる問題などが分かってきます。

そうすると、自分がどこが苦手か、どこに時間をかけるのが良いのかもハッキリしてくるので、効率良く勉強する事が出来ます。

過去問を繰り返し解いていき、間違えたところをしっかり調べて勉強していけば、過去問だけでも充分合格を狙えると思います。

令和4年10月公表の試験問題

問1

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

- (1)常時 200 人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

- (2)常時 1,000 人を超え 2,000 人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

- (3)常時 50 人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

- (4)2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

- (5)常時 700 人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

答えは1です。

問2

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

- (1)衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

- (2)衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の 過半数を代表する者が指名しなければならない。

- (3)衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

- (4)衛生委員会の付議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

- (5)衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

答えは4です。

問3

総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

- (1)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

- (2)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

- (3)総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

- (4)産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

- (5)事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

答えは4です。

問4

労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、 その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。

- (2)雇入時の健康診断では、40 歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。

- (3)事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日 から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

- (4)雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

- (5)常時 50 人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

答えは2です。

問5

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

- (1)日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

- (2)男性 25 人、女性 25 人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

- (3)60 人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500 ㎥となっている。

- (4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8 ㎡としている。

- (5)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 15 分の1である屋内作業場に、換気設備を設 けていない。

答えは5です。

問6

雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

- (1)常時使用する労働者が 10 人未満である事業場では、教育を省略することができる。

- (2)1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

- (3)飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。

- (4)旅館業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。

- (5)教育を行ったときは、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを1年間保存しなければならない。

答えは3です。

問7

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

- (1)常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

- (2)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

- (3)労働者に対して行うストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

- (4)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

- (5)事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

答えは3です。

問8

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、 誤っているものはどれか。

- (1)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

- (2)事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

- (3)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

- (4)中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

- (5)事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

答えは4です。

問9

週所定労働時間が 25 時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から 起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

- (1)8日

- (2)10 日

- (3)12 日

- (4)14 日

- (5)16 日

答えは2です。

問10

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、常時使用する労働者数が 10 人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督 又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

- (1)妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

- (2)妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

- (3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40 時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

- (4)フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40 時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

- (5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

答えは4です。

問11

一般の事務室における換気に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 人間の呼気の成分の中で、酸素の濃度は約 16%、二酸化炭素の濃度は約4%である。

B 新鮮な外気中の酸素濃度は約 21%、二酸化炭素濃度は 0.3~0.4%程度である。

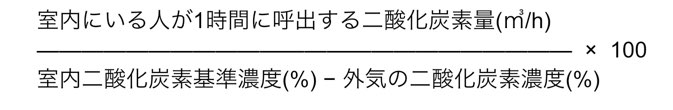

C 室内の必要換気量(㎥ /h)は、次の式により算出される。

D 必要換気量の算出に当たって、室内二酸化炭素基準濃度は、通常、1%とする。

- (1)A,B

- (2)A,C

- (3)B,C

- (4)B,D

- (5)C,D

答えは4です。

問12

温熱条件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)WBGTは、日射がない場合は、自然湿球温度と黒球温度の測定値から算出される。

- (2)熱中症はⅠ度からⅢ度までに分類され、このうちⅢ度が最も重症である。

- (3)WBGT基準値は、健康な作業者を基準に、ばく露されてもほとんどの者が有害な影響を受けないレベルに相当するものとして設定されている。

- (4)WBGT基準値は、身体に対する負荷が大きな作業の方が、負荷が小さな作業より小さな値となる。

- (5)温度感覚を左右する環境条件は、気温、湿度及びふく射(放射)熱の三つの要素で決まる。

答えは5です。

問13

照明、採光などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)北向きの窓では、直射日光はほとんど入らないが一年中平均した明るさが得られる。

- (2)全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の5分の1程度としている。

- (3)前方から明かりを取るときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が、40°以上になるように光源の位置を決めている。

- (4)照明設備は、1年以内ごとに1回、定期に点検し、異常があれば電球の交換などを行っている。

- (5)部屋の彩色として、目の高さ以下は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色とし、目より上方の壁や天井は、明るい色を用いるとよい。

答えは4です。

問14

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」 を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

- (1)喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

- (2)喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。

- (3)喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

- (4)喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

- (5)喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

答えは2です。

問15

労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)健康診断において、対象人数、受診者数などのデータを計数データといい、身長、体重などのデータを計量データという。

- (2)生体から得られたある指標が正規分布である場合、そのばらつきの程度は、平均値や最頻値によって表される。

- (3)集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると評価される。

- (4)ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多いというような相関関係が認められたとしても、それらの間に因果関係があるとは限らない。

- (5)静態データとは、ある時点の集団に関するデータであり、動態データとは、ある期間の集団に関するデータである。

答えは2です。

問16

厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1)作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛 の予防対策としては適切ではない。

- (2)重量物取扱い作業の場合、満 18 歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね 50%以下となるようにする。

- (3)重量物取扱い作業の場合、満 18 歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の 60%位までとする。

- (4)重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

- (5)腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。

答えは3です。

問17

厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)この指針は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。

- (2)このシステムは、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用されるものである。

- (3)このシステムでは、事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものとして、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関 係者に周知させる。

- (4)このシステムでは、事業者は、安全衛生方針に基づき設定した安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成する。

- (5)事業者は、このシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて調査及び評価を行うため、外部の機関による監査を受けなければならない。

答えは5です。

問18

メタボリックシンドローム診断基準に関する次の文中の 内に入れるAからDの語句 又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか

「日本人のメタボリックシンドローム診断基準で、腹部肥満( [A] 脂肪の蓄積)とされるのは、 腹囲が男性では [B] cm 以上、女性では [C] cm 以上の場合であり、この基準は、男女と も [A] 脂肪面積が [D] ㎠以上に相当する。」

A B C D

- (1)内臓 85 90 100

- (2)内臓 85 90 200

- (3)内臓 90 85 100

- (4)皮下 90 85 200

- (5)皮下 100 90 200

答えは1です。

問19

食中毒に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1)毒素型食中毒は、食物に付着した細菌により産生された毒素によって起こる食中毒で、サルモネラ菌によるものがある。

- (2)感染型食中毒は、食物に付着した細菌そのものの感染によって起こる食中毒で、黄色ブドウ球菌によるものがある。

- (3)O-157 は、腸管出血性大腸菌の一種で、加熱不足の食肉などから摂取され、潜伏期間は3~5 日である。

- (4)ボツリヌス菌は、缶詰や真空パックなど酸素のない密封食品中でも増殖するが、熱には弱く、 60℃、10 分間程度の加熱で殺菌することができる。

- (5)ノロウイルスによる食中毒は、ウイルスに汚染された食品を摂取することにより発症し、夏季に集団食中毒として発生することが多い。

答えは3です。

問20

感染症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)人間の抵抗力が低下した場合は、通常、多くの人には影響を及ぼさない病原体が病気を発症させることがあり、これを不顕性感染という。

- (2)感染が成立し、症状が現れるまでの人をキャリアといい、感染したことに気付かずに病原体をばらまく感染源になることがある。

- (3)微生物を含む飛沫の水分が蒸発して、5µm以下の小粒子として長時間空気中に浮遊し、空調などを通じて感染することを空気感染という。

- (4)風しんは、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症で、 免疫のない女性が妊娠初期に風しんにかかると、胎児に感染し出生児が先天性風しん症候群(CRS)となる危険性がある。

- (5)インフルエンザウイルスにはA型、B型及びC型の三つの型があるが、流行の原因となるのは、主として、A型及びB型である。

答えは1です。

問21

呼吸に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)呼吸運動は、横隔膜、肋間筋などの呼吸筋が収縮と弛緩をすることにより行われる。

- (2)胸郭内容積が増し、その内圧が低くなるにつれ、鼻腔、気管などの気道を経て肺内へ流れ込 む空気が吸気である。

- (3)肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換を外呼吸という。

- (4)呼吸数は、通常、1分間に16~20回で、成人の安静時の1回呼吸量は、約500mLである。

- (5)呼吸のリズムをコントロールしているのは、間脳の視床下部である。

答えは5です。

問22

心臓及び血液循環に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)大動脈及び肺動脈を流れる血液は、酸素に富む動脈血である。

- (2)体循環では、血液は左心室から大動脈に入り、静脈血となって右心房に戻ってくる。

- (3)心筋は人間の意思によって動かすことができない不随意筋であるが、随意筋である骨格筋と 同じ横紋筋に分類される。

- (4)心臓の中にある洞結節(洞房結節)で発生した刺激が、刺激伝導系を介して 心筋に伝わることにより、心臓は規則正しく収縮と拡張を繰り返す。

- (5)動脈硬化とは、コレステロールの蓄積などにより、動脈壁が肥厚・硬化して弾力性を失った 状態であり、進行すると血管の狭窄や閉塞を招き、臓器への酸素や栄養分の供給が妨げられる。

答えは1です。

問23

体温調節に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)寒冷な環境においては、皮膚の血管が収縮して血流量が減って、熱の放散が減少する。

- (2)暑熱な環境においては、内臓の血流量が増加し体内の代謝活動が亢進することにより、人体 からの熱の放散が促進される。

- (3)体温調節にみられるように、外部環境などが変化しても身体内部の状態を一定に保とうとす る性質を恒常性(ホメオスタシス)という。

- (4)計算上、100gの水分が体重70㎏の人の体表面から蒸発すると、気化熱が奪われ、体温が約 1℃下がる。

- (5)熱の放散は、ふく射(放射)、伝導、蒸発などの物理的な過程で行われ、蒸発には、発汗と不感蒸泄によるものがある。

答えは2です。

問24

肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

- (1)血液中の身体に有害な物質を分解する。

- (2)ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える。

- (3)ビリルビンを分解する。

- (4)血液凝固物質を合成する。

- (5)血液凝固阻止物質を合成する。

答えは3です。

問25

次のうち、正常値に男女による差がないとされているものはどれか。

- (1)赤血球数

- (2)ヘモグロビン濃度

- (3)ヘマトクリット値

- (4)白血球数

- (5)基礎代謝量

答えは4です。

問26

蛋白質並びにその分解、吸収及び代謝に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)蛋白質は、約20種類のアミノ酸が結合してできており、内臓、筋肉、皮膚など人体の臓器等を構成する主成分である。

- (2)蛋白質は、膵臓から分泌される消化酵素である膵リパーゼなどによりアミノ酸に分解され、 小腸から吸収される。

- (3)血液循環に入ったアミノ酸は、体内の各組織において蛋白質に再合成される。

- (4)肝臓では、アミノ酸から血漿蛋白質が合成される。

- (5)飢餓時には、肝臓などでアミノ酸などからブドウ糖を生成する糖新生が行われる。

答えは2です。

問27

視覚に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)眼は、周りの明るさによって瞳孔の大きさが変化して眼に入る光量が調節され、暗い場合に は瞳孔が広がる。

- (2)眼軸が短すぎることなどにより、平行光線が網膜の後方で像を結ぶものを遠視という。

- (3)角膜が歪んでいたり、表面に凹凸があるために、眼軸などに異常がなくても、物体の像が網 膜上に正しく結ばれないものを乱視という。

- (4)網膜には、明るい所で働き色を感じる錐状体と、暗い所で働き弱い光を感じる杆状体の2種 類の視細胞がある。

- (5)明るいところから急に暗いところに入ると、初めは見えにくいが徐々に見えやすくなること を明順応という。

答えは5です。

問28

ヒトのホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せとして、誤っているものは 次のうちどれか。

ホルモン 内分泌器官 はたらき

- (1)コルチゾール 副腎皮質 血糖量の増加

- (2)アルドステロン 副腎皮質 体液中の塩類バランスの調節

- (3)メラトニン 副甲状腺 体液中のカルシウムバランスの調節

- (4)インスリン 膵臓 血糖量の減少

- (5)アドレナリン 副腎髄質 血糖量の増加

答えは3です。

問29

代謝に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1)代謝において、細胞に取り入れられた体脂肪、グリコーゲンなどが分解されてエネルギーを 発生する過程を同化という。

- (2)代謝において、体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応によって、細胞を構成する蛋白 質などの生体に必要な物質に合成されることを異化という。

- (3)基礎代謝量は、安静時における心臓の拍動、呼吸、体温保持などに必要な代謝量で、睡眠中 の測定値で表される。

- (4)エネルギー代謝率は、一定時間中に体内で消費された酸素と排出された二酸化炭素の容積比 である。

- (5)エネルギー代謝率は、動的筋作業の強度を表すことができるが、静的筋作業には適用できない。

答えは5です。

問30

腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1)腎臓の皮質にある腎小体では、糸球体から蛋白質以外の血漿成分がボウマン嚢に濾し出さ れ、原尿が生成される。

- (2)腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に必要な成分が血液中に再吸収さ れ、残りが尿として生成される。

- (3)尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱酸性である。 (4)尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排出する。

- (5)血液中の尿素窒素(BUN)の値が低くなる場合は、腎臓の機能の低下が考えられる。

答えは5です。

コメント